开始**

语文学习是一场与文字的深度对话,初一课本作为初中语文的起点,承载着打开文学世界大门的重要使命,自学并非孤立地翻书做题,而是建立系统思维、培养独立学习能力的过程,以下方法帮助学生在脱离课堂时依然高效掌握知识,建议结合个人习惯灵活调整。

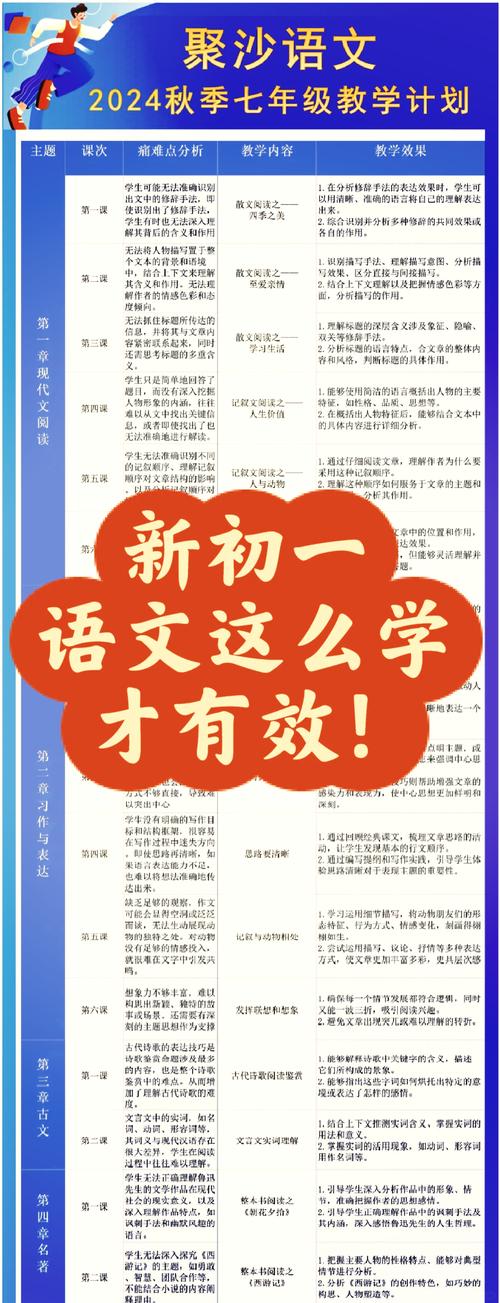

拆解课本结构,制定“三阶计划”

翻开教材先看目录,明确单元主题和文体分类,七年级上册分为“四季之美”“亲情故事”“寓言智慧”等主题,每个单元对应不同文体(散文、小说、文言文),自学可按照“预习-精读-拓展”三阶段规划:

- 预习阶段:通读课文,用荧光笔标出生字词、不理解的长句,记录在专用笔记本左侧;

- 精读阶段:结合课后习题(如《春》课后“品味比喻句”),逐段分析写作手法,将批注写在课本空白处;

- 拓展阶段:根据单元主题延伸阅读(如学完史铁生《秋天的怀念》后,阅读《我与地坛》节选),建立主题素材库。

用“问题链”激活深度阅读

被动接受知识容易遗忘,自主提问能强化理解,以《陈太丘与友期》为例,可自设问题链:

- 表层问题:友人为何怒骂陈太丘?元方如何反驳?

- 逻辑问题:对话中哪些词体现人物性格差异?

- 思辨问题:如果元方直接原谅友人,故事传达的道理会变化吗?

将问题与答案整理成思维导图,用不同颜色标注人物关系、情节冲突、核心立意,视觉化呈现能提升记忆效率。

建立“读写双循环”机制

模仿是创作的第一步,每周选择课文中的经典段落进行仿写,

- 《济南的冬天》中的拟人句:“山坡上卧着些小村庄”

→ 仿写:“路灯温柔地俯视着晚归的行人”

完成后对照原文修改,重点关注修辞运用是否自然,准备“文言文高频词手册”,将《<论语>十二章》《诫子书》等课文中的“之”“乎”“者”“也”不同用法分类整理,制作成便携卡片随时记忆。

善用数字工具突破难点

遇到理解障碍时,可借助权威资源:

- 教育部“智慧中小学”平台观看课文配套微课,重点学习教师对《观沧海》情感基调的解读;

- 国家图书馆“中华古籍资源库”查阅《世说新语》其他篇章,对比理解魏晋文人风骨;

- 使用“语文语法检测”类APP分析句子成分,避免《雨的四季》中“特别明亮的笑容”此类定状补语混淆。

注意:每次查阅后要在课本对应位置标注资料来源及核心结论,形成可追溯的学习路径。

个人观点

自学语文的本质是培养与文本对话的能力,我曾见证学生通过“三色笔记法”(黑色抄原文、蓝色写分析、红色记感悟)实现阅读理解题正确率提升40%,课本中的每个注释、每道习题都是编者精心设计的阶梯,当你开始用研究者的眼光看待“读读写写”板块,会发现那些看似枯燥的字词训练,实则是构建语言大厦的基石。

引用说明

本文部分方法论参考人民教育出版社《七年级语文教师用书》(2022版),文言文学习策略借鉴王力《古代汉语常识》,拓展阅读书目选自教育部《中小学生阅读指导目录(2020年版)》。